Würzburg: Sein Vater Dr. der Medizin Oskar Michael Siber, gestorben 1914, war ein erfahrener Arzt, der 1866 unerschrocken bei der Cholera-Epidemie in Prag sich betätigt hat, ein bescheidener Mann von allgemeinem Wissen und ein vorzüglicher Münzenkenner.

Von seinen Söhnen haben sich zwei dem Berufe des Vaters zugewandt; der älteste, Dr. Stefan Siber war einer der besten Chirurgen unserer Stadt und ein anderer Sohn, Jules Siber war Violinvirtuose, Komponist, Schriftsteller und promovierter Jurist. Er wurde als Reinkarnation des legendären Geigers Nicolo Paganini, der von 1782 bis 1840 lebte, bezeichnet und feierte weltweit künstlerische Erfolge.

Er galt zu Lebzeiten als ein Würzburger Original, und doch ist er in unserer Stadt leider längst vergessen.

Am 30. Oktober 1871 wurde Julius Siber in Dettelbach als Spross einer alten Würzburger Familie geboren.

Bereits im Alter von elf Jahren war Siber an der Königlichen Musikschule Würzburg, der Vorgängerin der heutigen Hochschule für Musik, als Schüler für Violine eingeschrieben.

Aus einem Nachruf von Heiner Dikreiter, erschienen am 4. Juni 1943 in der Mainfränkischen Zeitung, geht die persönliche Entwicklung Sibers hervor. Nach Jura-Studium und Promotion war er nur kurze Zeit in der Verwaltung tätig, gab dann aber, "zum Entsetzen seiner Angehörigen", wie Dikreiter anmerkte, seine sichere Versorgung auf und zog mit der Geige durch die Lande.

"Fanatisch geliebt und verwahrt" habe "der Jules", wie Siber genannt wurde, eine Locke des von ihm so verehrten Paganini, die sich in seinem Besitz befand.

Er hielt sich in jener Zeit vorwiegend in München auf, "und mit Gott und aller Welt stand er seither in Verbindung", so Dikreiter. Darunter befanden sich zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten, ja sogar "Majestäten".

Dikreiter beschreibt ihn als "charakteristischen Musikerkopf mit den wirren, in die Stirn fallenden Haarsträhnen, und der langen, leicht überhängenden Nase, dem schmallippigen Mund und den hochgezogenen Augenbrauen."

Am 3. Dezember 1908 berichtete der Waldkirchener Anzeiger: " Der Violinvirtuose Herr Dr. Jules Siber, ein zweiter Paganini, uns bekannt durch seine rühmlichen Violinkonzerte, hat auf seinen Orienttourneen, besonders in Bukarest im Saal des Athenäums einen großen Erfolg gehabt. Anwesend waren der Minister Aurelian, Ministerpräsident Sturzes, und der österreichische Generalkonsul. Die hohen Herrschaften spendeten dem begnadeten Künstler enormen Beifall. Dr. Siber wird im kommenden Jahre vor Seiner Majestät dem König von Rumänien ein Konzert geben."

Carmen Silva, die schriftstellernde Königin Rumäniens, schenkte ihm, der vor ihr spielte, eine Locke und die berühmte Spinne Paganinis.

Auch der argentinische Staatspräsident lud ihm zu einer Matinee.

In Frankreich befreundete er sich mit Knut Hamsun.

Hans Carossa hat ihn seinen Lebenserinnerungen den interessantesten Mann genannt.

Seine Konzerte waren immer eine echte „Sensation“, wie Alo Heuler schrieb. Denn hier wie in jeder Begegnung mit ihm waren unerwartete Reaktionen möglich. Er war der Schrecken seiner Pianisten, weil er manchmal, spontanen Intuitionen folgend, seinen Begleiter völlig verwirrte.

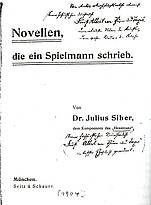

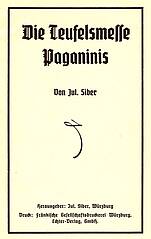

Auch als Schriftsteller hatte Siber Erfolg, seinen wohl größten mit dem 1920 erschienene Roman über Paganini.

Vorher erschien bereits 1914 „Seelenwanderung“.

1921 folge "Der Antichrist",

1922 "Satan Triumphator" und "Incubus - ein okkulter Roman aus der Würzburger Hexenzeit".

1937 schließlich erschien sein großer Chopin-Roman „Gastmahl der Schatten“. Die Umschlaggestaltung übernahm Heiner Dikreiter, der Begründer unserer Städtischen Galerie.

In Würzburg, wo er im Frauenland, genauer gesagt in der Leubestraße 7, wohnte, fand Siber keinen rechten Zugang zur Gesellschaft., "Ein Sonderling war er, ein Einzelgänger, der dem behäbigen Bürger immer einen leisen Schreck einjagte", meinte Dikreiter.

An den Wiesbadener Schriftsteller George Konell schrieb Siber am 2. Februar 1943: "Aber ich leide schon seit meinen Universitätsjahren in Folge meiner extremen Sensibilität an den Rätseln der Welt mit ihrem grauenhaften Übermaß an Greueln an Mensch und Tier, und auch meine Rückkehr zur Katholischen Kirche, der ich angehöre, hat mir noch nicht die seelische Harmonie auch nur im Entferntesten geben können."

Den Aufzeichnungen von Anton Kneitz aus dem Nachlass von Ludwig Röder kann man entnehmen: „Der Geiger" Ich ging in Begleitung des weithin bekannten Geigenvirtuosen Dr. Jules Siber in der Sylvesternacht am Main spazieren und in der stillen, kalten Nacht läuteten die Glocken, riefen die Gläubigen zur letzten Jahreseinkehr, zur Stunde der Besinnung.

Da sagte mein Begleiter: „Herrlich! Diese Glocken! Dieses Katholisch-sein ist doch etwas Wunderbares und ich lasse nichts über die katholische Religion kommen. Fast jeder junge Mensch hat eine Zeit, in der er meint, nichts glauben zu müssen. Das ist nicht schlimm. Er findet immer wieder zurück.

Ich selbst war ein Feind der katholischen Kirche, aber ich fand auf wunderbare Weise wieder zurück. Die katholische Kirche ist etwas Herrliches, etwas Beglückendes, etwas wahrhaft Großes. Jetzt bin ich katholisch und ich habe die katholische Kirche hinter mir stehen. Ich bin glücklich, dass ich katholisch bin.“

Die Wende hin zum Katholischen musste Dr. Siber außerordentlich beschäftigen und der radikale Bruch mit dem vorhergegangenen Leben musste ein vollständiger sein. Anton Kneitz“.

Am 24. Mai 1943 starb Siber nach kurzer Krankheit in Berlin, wo er Professor am Konservatorium war. In aller Stille wurde er im Würzburger Hauptfriedhof beigesetzt.

Obwohl er vielen Malern Modell gesessen hat, ist leider keines dieser Bilder mehr auffindbar.

"Die Spukgestalt Jules Sibers fehlt in den Würzburger Gassen, an deren hohen Häuserwänden er so oft entlang schlich, schleppenden Schrittes und mit der unentbehrlichen alten Ledermappe im Arm," stellte Heiner Dikreiter mit Bedauern fest. Für ihn war Siber "ein Künstlermensch, der in keine Schablone passte, und der den Mut hatte, ein Eigener zu sein."

Der „Dichter an der Hobelbank“ Adalbert Jakob schrieb einmal unter dem Titel „Dem Teufelsgeiger gelauscht“ in der Würzburger Lokalpresse folgende Erlebnisse: „In unserer Stadt lebte vor Jahren ein berühmter Geiger, der weit in der Welt herumgekommen war und vor Fürsten, vor Königen, seine Kunst dargeboten hatte. Es gab damals nicht viele Geigenvirtuosen, und so wurde er denn überall, wo er auftrat, mit großen Ehren überhäuft. Sein Spiel war dämonisch und bezaubernd, wie auch sein Äußeres; ein faustischer Schein ging von ihm aus.

Er galt als einer der besten Interpreten Paganinis, den er wie einen Gott verehrte, und wenn er den komplizierten Hexentanz mit dem unheimlichen Teufelstriller auf der G-Saite spielte, war es den Hörern wie eine Melodie aus der andern Welt.

Schlenderte er in bedächtiger Gelassenheit durch die Straßen der Stadt, fiel seine saloppe, ja ungepflegte Kleidung auf. Die Menschen, denen er begegnete, sahen ihm kopfschüttelnd nach. War er doch immer schwarz gekleidet und von der fleckigen Krawatte leuchtete dann eine brillantbesetzte Goldnadel auffallend hervor. Meist trug er noch eine abgeschabte Aktentasche unter dem Arm, in der sich sein Vesper, vielleicht auch seine Tagesmahlzeit: ein paar Wiener Würstchen befand, die er bisweilen auf der Straße verspeiste.

Das einzige nun, das er mit fast mütterlicher Liebe und Sorgfalt pflegte, war seine Geige. Sie liebte er wie eine Braut. Immer fast nahm er sie mit sich. War er zu Gast, was dennoch nicht selten geschah, so ließ er sich nicht lange bitten und plauderte mit seiner Geige, von Paganini zumeist, wie aus schuldiger Treue; war ihm doch, als einzigem, wie ich glaube, eine Locke von Paganinis Haupt überlassen worden.

Dieser wahre Künstler mit den seltsamen Zügen eines orientalischen Magiers wollte anderen Menschen stets und gerne wohl tun. Freiwillig stellte er sich im Ersten Weltkrieg der Armee zur Verfügung, und wieder und wieder spielte er vor den abgekämpften Soldaten. Ja er scheute sich nicht, in die Unterstände, in die Schützenlinien zu gehen, den verzweifelten Menschen ein Blick in das Reich des Schönen, einen Funken Licht in die Dunkelheit ihrer Todesschächte zu bringen.

Und dennoch, welch groteske, ja erschreckende Züge zeigt das Bild dieses Menschen. Ich erinnere mich an einen Besuch, den ich ihm in seiner Behausung machte. Wohl lag das Haus in einem der schönen Außenviertel unserer Stadt. Doch musste ich lange suchen und oftmals läuten, bis endlich jemand die Türe aufschloss.

Ich erschrak, als ich den Mann mit der Geige vor mir sah, in wirren Strähnen die Haare, die tiefliegenden Augen, graugrün und starr, wie abwesend auf mich gerichtet. So hatte ich ihn niemals gesehen, auf der Straße nicht, und nicht bei Bekannten. Im ersten Moment schien er mich gar nicht zu erkennen. Dann reicht er mir seine Hand doch, vielmehr die Fingerspitzen seiner Hand, und lud mich zum Näherkommen ein. Die Stube war dunkel; wie aus einer Kammer des Todes wehte mich die Vergänglichkeit an.

Der Verfall schien hier zu wohnen. Ein morscher Kleiderspind, ein schadhafter Tisch und zwei wacklige Stühle fristeten noch ein kümmerliches Dasein, während der Boden übersät war von Papierschnitzeln, Büchern und ausgerissenen Buchseiten, von beschriebenen Blättern und allerlei Zeitschriften.

Der Mann hob einige Fetzen vom Boden auf, Gedichtblätter wie ich sah und reichte sie mir. Ich versprach alles anzusehen und mit ihm später darüber zu sprechen; denn ich sehnte mich ins Freie. Die Luft war zentnerschwer und ich wagte nicht zu atmen. Mit kurzem Gruß ging ich und der andere schien darum froh zu sein. Hatte ich ihn doch gewiss bei einer seiner„Geisterstunden“ gestört. Denn wer auch nicht an unseren Herrgott glaubte, so glaubte er doch an Dämonen und Geister und die Leute erzählten sich, dass ihm solcherlei Wesen des Nachts wohl erschienen, die ihm wunderliche Dinge eingaben, von denen er sprach und schrieb. War dieser Teufelsgeiger doch auch ein bedeutender Schriftsteller.

Bei all der grotesken Lebenslaune und seiner mephistophelischen Manier lebte in diesem Menschen doch eine kindliche Seele. Ich sollte bald Gelegenheit haben, den Mann mit der Geige zu erleben, wie das wohl wenigen beschieden war.

Es war an einem Abend im Mai. Die Sonne war schon hinter die Waldberge gegangen und ich kam von einer Wanderung durch die frühlingsfrohen Gärten um den Nikolausberg. Meiner Gewohnheit nach trat ich noch für ein paar Minuten ein in die Stille der Klosterkirche, dort eine Weile in Andacht zu verharren. Keine Menschenseele außer mir glaubte ich hier. Doch ein Geräusch in der Gnadenkapelle ließ mich aufhorchen. Und ich traute meinen Augen nicht. Da stand der Mann mit der Geige vor dem Altar der Gottesmutter, leise sein Instrument stimmend. Er kniete nieder auf die Stufen des Altars und spielte mit einer unerhörten Inbrunst das „Ave Maria“ von Gounod. So seltsamen Ton hatte das Lied! - Ich war tief ergriffen. Nur mit Mühe konnte ich ein Schluchzen unterdrücken. Ein Ungläubiger vor dem Bilde der Gottesmutter! War ein Wunder geschehen? - Ich lauschte. - Da, ein jäher klirrender ton. Die E-Saite war gesprungen. Der Meister hielt inne, ein wenig erschrocken. Doch schon strömte das Lied fort, auf drei Saiten zu Ende gespielt. Eine Weile kniete der Mann noch vor dem Altar, die Hände weit ausgestreckt, das Angesicht starr auf das Gnadenbild gerichtet. Dann stand er auf, verneigte sich zu ehrfürchtigem Gruß und ging schnell.

Ich verbarg das Gesicht in meinen Händen, noch einige Minuten verweilend. Dann ging auch ich hinaus. Unter den rauschenden Platanen wartete schon die Nacht, und mir war, als müsste auch ich warten. Da stand der Geiger auf einmal vor mir, strahlend, ein befreites Lächeln auf den Lippen, glückselig wie ein Kind. Überrascht sah er mich an, doch begrüßten wir uns wie Freunde. Er schien meine Ergriffenheit zu fühlen. „Sie haben eben zugehört?“ sagte er mit leise klingender Stimme. „Es ist so!“ nickte ich, noch nicht mächtig zu sprechen. „Ja , die Gottesmuter verehre und liebe ich, wie meine eigene Mutter“, fuhr er fort. „Immer wieder komme ich hier herauf, um ihr meine Liebe und Ehrfurcht vor die Füße zu legen. Sie war meine Helferin, in vielen Gefahren, sie mag es bleiben!“ Er schwieg. Dann schritten wir die Stufen hinunter zur Stadt, über die Brücke hin, wo sich unsere Wege trennten.“

Ihr

Willi Dürrnagel

Fotos: by Willi Dürrnagel